不畏难 闯“尖端”(传承·大力弘扬科学家精神)

|

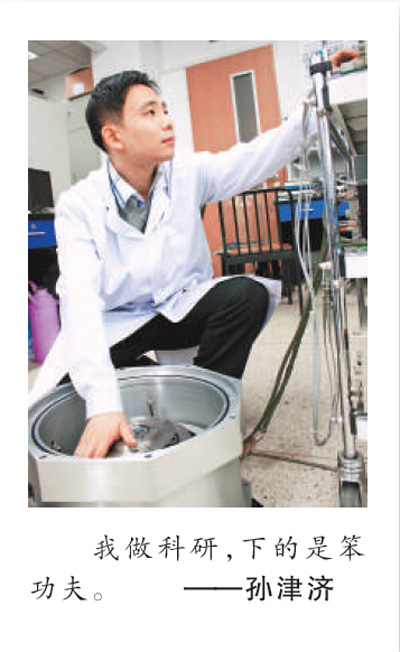

图为孙津济在调试磁悬浮飞轮。 2020年10月,第十六届中国青年科技奖颁奖仪式举行,10名特别奖从百名获奖者中优中选优,北京航空航天大学教授孙津济就是其中一员。 用于测绘、国土资源调查的卫星,主要靠上面的相机对地观测。由于轨道很高,太空中的干扰造成一丁点偏移,实际观测误差就可能高达数十公里。孙津济的工作,就是研究如何控制卫星、空间站等航天器的姿态。 上世纪末,我国掌握了基于机械轴承的飞轮技术,但用机械轴承做支承,有接触摩擦,姿态控制精度不高。为了进一步提高我国卫星姿态的稳定性,孙津济跟随中科院院士房建成研究磁悬浮飞轮技术。 用磁悬浮轴承支承飞轮,阻力几乎为零,体积更小,功耗更低。然而,磁悬浮飞轮转起来太快,每分钟可达上万转。在高速运转情况下,既要保证系统的稳定,又要降低轴承的功耗,实现难度非常大。 “这项研究不仅要选择好材料,设计好磁悬浮轴承结构,还要写复杂的控制算法。”孙津济说,国外严密封锁这一技术,能查到的相关资料止步上世纪80年代。有专家担心,这项工作太尖端,国内没基础,恐怕做不成。 功夫不负有心人。历经10多年钻研,房建成带领团队研制出了磁悬浮飞轮和磁悬浮控制力矩陀螺。孙津济也迅速成长,成为团队的核心骨干,攻克了磁悬浮轴承中永磁、电磁的精确配比问题,还提出了满足航天需求的多种新型磁悬浮轴承结构及其设计方法。 孙津济的科研生涯并非一帆风顺。有一次,他听说有一种更薄的磁性材料,便尝试将其用在飞轮样机上。可测试后,飞轮功耗反而增加了一倍多。原来,材料是薄了,但该材料其他特性极大增加了耗能,实验不得不重做。 “理论是一回事,实践是另一回事。做研究千万不能想当然。”孙津济说。从那以后,他做实验更加严谨,在前期准备时多花时间,让后续工作更加顺畅。他参与研制的我国首台五自由度全主动控制磁悬浮惯性动量轮型号产品,成功搭载在我国新技术试验卫星“实践九号”上。 在泉城济南长大的孙津济说,他喜欢潜藏在地底下的泉水,喜欢它奔涌而出时的活力。“我做科研,下的是笨功夫。”孙津济说,“未来,我们还要研究新一代姿态控制技术,接着做‘笨’事,挺好。” 《 人民日报 》( 2021年01月22日 12 版) (责编:程宏毅、岳弘彬) 分享让更多人看到 |

-

内容提要:天津职业技术师范大学与津南区人民政府近日...[详细]

内容提要:天津职业技术师范大学与津南区人民政府近日...[详细]

-

天津北方网讯:“我和我的祖国,一刻也不能分割...[详细]

天津北方网讯:“我和我的祖国,一刻也不能分割...[详细]

-

内容提要:今年是中国共产党成立100周年,一代人有一...[详细]

内容提要:今年是中国共产党成立100周年,一代人有一...[详细]

-

新华社萨拉热窝6月30日电(记者张修智)第14届“汉语...[详细]

新华社萨拉热窝6月30日电(记者张修智)第14届“汉语...[详细]

-

内容提要:昨天,市中招办发布本市今年中考志愿表设置...[详细]

内容提要:昨天,市中招办发布本市今年中考志愿表设置...[详细]

-

内容提要:日前,以“传承红色基因汲取信仰力量”为主...[详细]

内容提要:日前,以“传承红色基因汲取信仰力量”为主...[详细]

-

创新“互联网+人社服务”让群众少跑腿

奋斗百年...[详细]

创新“互联网+人社服务”让群众少跑腿

奋斗百年...[详细]

-

科技日报北京6月24日电(实习记者张佳欣)23日在...[详细]

科技日报北京6月24日电(实习记者张佳欣)23日在...[详细]

-

内容提要:为庆祝中国共产党建党100周年,全面贯彻落...[详细]

内容提要:为庆祝中国共产党建党100周年,全面贯彻落...[详细]

-

人民说法丨“驴友”逃票遇险 救援费用谁埋单?

2021...[详细]

人民说法丨“驴友”逃票遇险 救援费用谁埋单?

2021...[详细]